人にはそれぞれ、些細なことから大きなものまで様々な課題が存在します。

その課題を克服したり、目標を達成したりしながら、より良い幸せな人生を求めて

生きています。

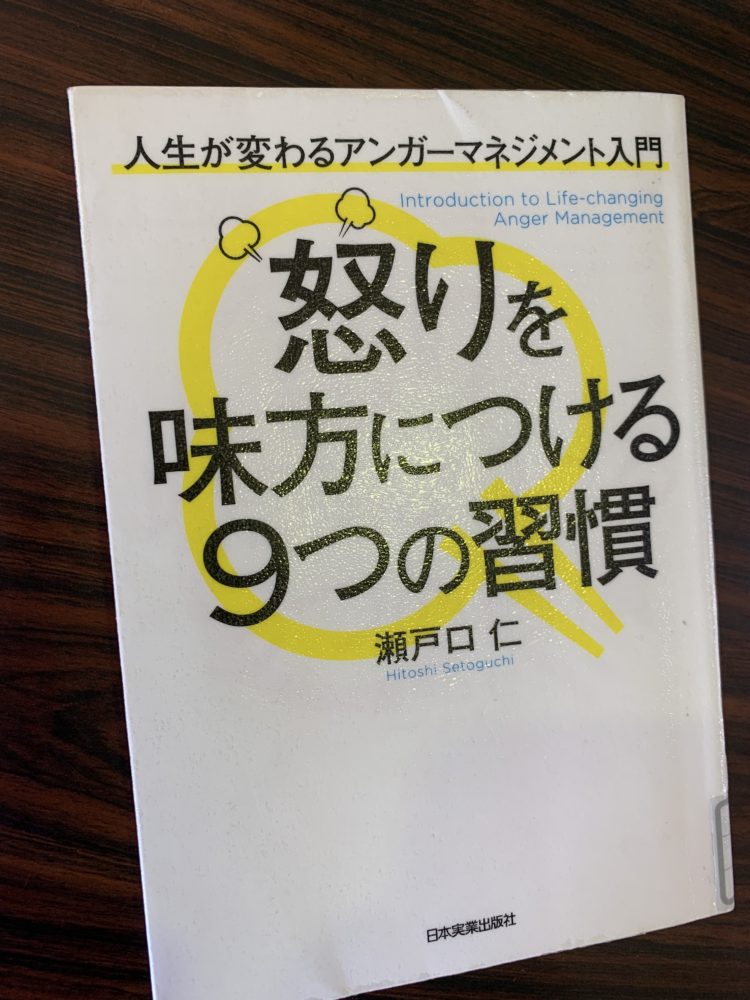

そんな皆様へお勧めしたい本をご紹介いたします。

「怒りを味方につける9つの習慣」 著者:瀬戸口 仁氏

アンガーマネジメント。

あなたは、この言葉をご存じですか?

アンガーマネジメントとは、怒りの感情をコントロールするための心理トレーニング法です。

1970年代にアメリカで生まれたものですが、今やカナダ、イギリス、オーストラリア、

ニュージーランド、インド、フィリピン、マレーシア、シンガポール、アルゼンチンと

世界各国へ広がりを見せています。

日本に本格的に導入され始めたのは、2008年以降のことです。

怒りの感情をコントロールするアンガーマネジメントは、いわば、自分の中に沸き起こる怒りの感情を鎮め、味方につけることによって、思考のパラダイムシフトを起こし、人間関係や

ビジネスシーンにおいて、よりよいものにしていくことです。

怒りを溜め込むのは百害あって一利なしです。

怒りが他人に向かうと、受けた側のダメージは計り知れないものがあります。

これはたいへん怖いことであり、大事になる前に手を打たなければならないものです。

しかし、ポジティブ思考の人が多いアメリカとネガティブ思考の人が圧倒的に多い日本とは、アンガー(怒り)の意味合いが違ってきます。

直接的にはっきりと怒りを表すアメリカ人に比べ、日本人は怒りを内に秘め、溜め込む傾向があり、恨みや妬みなど、どちらかというと陰湿な傾向に走りがちです。

ネットいじめや中傷などは、この延長線上にあると考えられます。

そのため、日本人には日本人に合ったアンガーマネジメントが求められます。

「すべての悩みは対人関係の悩みである」と心理学者アルフレッド・アドラーは言って

います。

そのすべての悩みの中に「怒り」は内在しています。

怒りと上手に付き合って、怒りを味方につけるのがアンガーマネジメントの本来の目的です。

アンガーマネジメントが広がった理由

・ビジネスマンは、職場でイライラせず効率的に仕事をするため

・経営者や企業の管理職は、怒りにまかせた行動で部下の信頼を失わないため

・教師は、学校で子どもたちへの情操教育のため

・政治家は、怒りを抑えきれずに暴言を吐いたり、醜態をさらしたりしないため

・弁護士、医師などのストレスの高い職業の人はストレス対策のため

・スポーツ選手は、試合中の冷静さを保ち、最高のパフォーマンスを発揮するため

このようにどの業界・職種においてもアンガーマネジメントは必要とされているのです。

怒る必要のない時や怒ることで無用の事態を招くのであれば、そのエネルギーをビジネスや

スポーツ、教育や子育てなど、もっと大切な何かに向けていきたいものですね。